血糖値スパイクを防ぐ! 食欲の秋に実践したい食べ方

「血糖値スパイク」という言葉を聞いたことがありますか?

これは、食後に血糖値が急激に上昇したあと、急降下する現象のことを指します。健康診断では空腹時の血糖値を見るため、このような血糖値の変動を発見することは難しいとされています。ただ、「血糖値スパイク」を放置すれば将来的に糖尿病や動脈硬化のリスクを高めるといわれています。旬の味覚で食欲がそそられる秋こそ、この“見えないスパイク”に注意が必要です。

INDEX

「血糖値スパイク」とは何か?

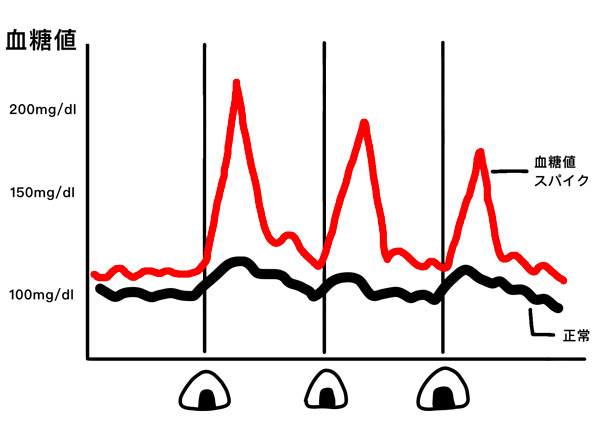

血糖値は血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度を示す数値で、通常、食事をすると血糖値は一時的に上昇しますが、インスリンというホルモンのはたらきで2時間以内に正常範囲へ戻ります。例えば、健康診断では、主に空腹時血糖値(食事から10時間以上あけたときの血糖値)が測定され、70~109mg/dLが正常範囲(100~109mg/dLは正常高値)とされています。

しかし、インスリンの分泌が正常に行われないと、血糖値のコントロールがうまくできず、上昇した血糖値を下げるためにインスリンが大量に分泌されて血糖値が乱高下することがあります。これが「血糖値スパイク」です。ちなみに、その状態が食後2時間経っても140mg/dL以上となる場合、「食後高血糖」と呼びます。

「血糖値スパイク」が続くとどうなる?

「血糖値スパイク」が繰り返されると、糖尿病の発症や糖尿病予備軍の進行に関わるだけでなく、血管にも深刻なダメージを与えるおそれがあります。これを放置すると、動脈硬化の進行や、脳卒中・心筋梗塞といった重大な疾患につながる可能性もあるといいます。「血糖値スパイク」は通常の健康診断で見つけることは困難で、空腹時血糖値が正常な場合は、とくに見逃されやすく、「かくれ糖尿病」とも呼ばれることがあります。

また、自覚症状がないまま血管へのダメージが進行することもあるため、健康診断では「異常なし」と言われていても、食後の血糖値に注目することが大切です

「血糖値スパイク」は食事で予防できる?

秋は食事がおいしい季節。新米、さつまいも、かぼちゃ、栗など、糖質が多い食材が多く登場しますが、血糖値が気になるからといって、食べてはいけないわけではありません。「血糖値スパイク」を注意したいなら、食事のとり方や食品の選び方を少し意識することがポイントです。

食後の血糖値は、何を食べるか、どの順番で食べるか、どれくらいの量を食べるかによって大きく変わってきます。食事のとり方や食品の選び方を少し意識することで、血糖値の上昇をゆるやかにすることは可能です。

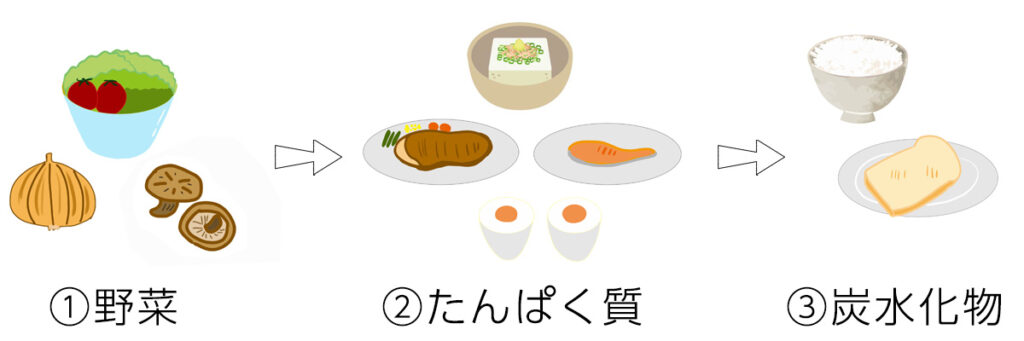

●食べる順番

食事は、まず野菜や海藻、きのこなどの副菜から食べ始め、次に肉、魚、卵、大豆製品などのたんぱく質、最後にごはんやパンなどの炭水化物をとるようにしましょう。食後の血糖値は主に食事に含まれる糖質量により変動しやすいため、この順番を意識することで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待されます。

●甘いものとのつきあい方

甘いものを完全にやめるのではなく、重要なのはタイミングや量。空腹時に甘いものを食べると、血糖値が急上昇しやすいため、食後のデザートとして少量を楽しむのがおすすめです。

●惣菜や外食メニューの選び方

すべてを手づくりするのが難しいときでも、次のような工夫で血糖値の上昇をコントロールできます。

・ごはんの量は「少なめ」。できれば雑穀米や玄米を選ぶ

・主菜は揚げものより、焼く・蒸す・煮るなどで調理したものを選ぶ

・野菜の副菜を1品でも多く追加する ・麺類や丼ものなどの単品メニューに野菜を使った汁ものをプラスする

●血糖値が上がりにくい食品を取り入れる

「低GI食品」をご存知ですか。GI(グリセミック・インデックス)とは、炭水化物を多く含む食品を食べたときの血糖値の上がりやすさを示す指標です。「低GI食品」は、血糖値の上昇がゆるやかな食品とされており、玄米、全粒粉パン、豆類、海藻類などがこれに該当します。食物繊維を豊富に含むため、血糖コントロールに役立つといわれています。ただし、実際の血糖値の変動は体質や食べ方によっても異なるため、「低GI食品」なら安心というわけではありません。

参考までに代表的な食品をGI値別に分類した表を示します。

| G1分類 | 食品例 | GI値(参考) |

| 高GI(70以上) | 白米、食パン、じゃがいも、せんべい | 73~88 |

| 中GI(56〜69) | 玄米、さつまいも、かぼちゃ(ゆで)、パイナップル | 59~68 |

| 低GI(55以下) | 大豆、ヨーグルト、スパゲッティ、りんご | 16~49 |

出典:日本糖尿病学会誌『糖尿病』第56巻第12号(J-STAGE)の一覧をもとに作成

※一部食品は調理方法により異なる

食後の運動も効果あり

血糖値の管理には、食事だけでなく、運動を取り入れることも重要です。なかでも、食後1時間以内のウォーキングや軽い体操などの有酸素運動は、筋肉にブドウ糖がとり込まれやすくなり、血糖値の上昇をゆるやかにする効果が期待できます。

特別な運動時間をつくるのが難しい場合でも、階段を使う、一駅歩く、掃除をするなど、日常生活の中に自然に運動をとり入れる工夫が大切です。

血糖値が気になるという方は、まずは毎日の食事や運動から見直してみましょう。

「血糖値スパイク」の予防に限らず、健康的な毎日を送るためのカギになりますよ。

【本原稿で参考にさせていただいた文献】

日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「食後高血糖」 (厚生労働省)

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-086

健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「血糖値」(厚生労働省)https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-085

日本糖尿病学会がすすめる「健康食スタートブック」(一般社団法人日本糖尿病学会)https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/kenkoshoku_startbook/kenkoshoku_startbook.pdf

日本糖尿病学会誌『糖尿病』 第56巻第12号(J-STAGE)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/56/12/56_906/_pdf/-char/ja

製品を探す

製品を探す 法人向け資料

法人向け資料

公式ショップ

公式ショップ